多木浩二の写真について

未発表(2020年)[1]

-

多木浩二は1970年の論考「眼と眼ならざるもの」のなかで、写真(行為)は「私」と「環境」のあいだにとどまり続けるんだ、ということを繰り返し強調している。たとえば、

どんな写真家も自分のとった写真の上に、自分の痕跡と自分ではないものの痕跡を見出すのであり、自己と他者のふしぎなつながりと断絶という構造が、実は、自らと自らをとりまく環境あるいは世界の関係のあらわれにほかならぬことを見出すときに、写真は単に「見られた」ものの表層の意味によって成り立つのではなく「見る」こと自体が、たんに写真を成立させる現実の契機という以上の意味作用をもってくるのに気づくのである。漠然と「表現」とよびならわしているものの構造である。

多木浩二「眼と眼ならざるもの」(1970年)[2]

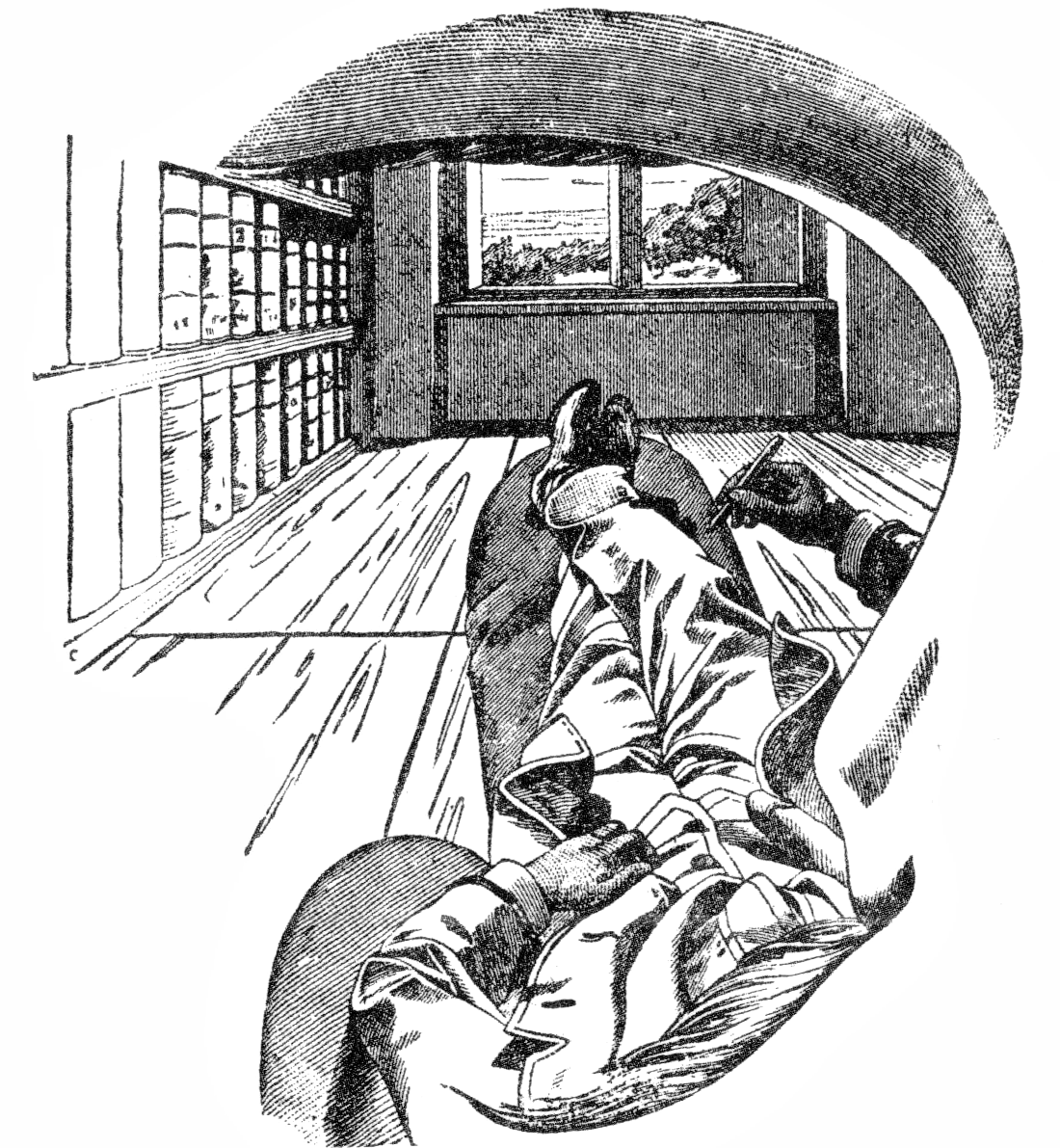

写真は「私」が見た風景をあるがままに記録したものではなく、つねに「見る」こと自体の能動性が刻印されている。機械と人間の混成、両者のハイブリッドから生まれてくるものが写真であり、だからこそ、自分の撮った写真は「自分のまなざしではないが、自分のまなざしと似ていなくもない」という奇妙な二重性のなかで成立する[3]。エルンスト・マッハの挿絵は、多木のこうした認識をわかりやすく示すダイアグラムになると思われる。ここでは、私が見ている部屋のイメージのなかに、私自身の身体や口ひげ、鼻といったものが書き込まれている。環境に私がレイアウトされているという状況のなかで、環境の一部と私の一部が互いに素材として組み込まれ、ひとつのイメージとして構成される。一枚の写真は、いくらドライに現実を写し取っているように見えても、撮影した人間の主体性(中平卓馬ならば「遠近法」というだろう)と、撮影した人間を取り巻きながらその行動を規定する環境を、どうしようもなくそのつど仮構してしまう。

Ernst Mach: Self Portrait (public domain)

「眼と眼ならざるもの」の最後に登場する印象的なエピソードを紹介しよう。

たとえば風景をとろうとするとき、私は夕暮、車をはしらせたままシャッターを切る。車をとめ、カメラを構えたとき、私の身体からは、走っていたときに生じていた感覚が消えているのに気がつく。私はもうシャッターを切る気がしないで再び車に戻る。走りさる車のなかで私が感じていたことは、ものがとまっていないこと、それがたちまち、自分の視界から消えさっていくことであった。私は動いている視覚だけを問題にする場にいたのである。動いている私の眼が、世界を組織しうるのだが、とまったとき、私の見た世界が組織しようもなくとおのいてじっと身をかくしているような気がしてくる。動いているときには、世界に組みこまれていた。組みこまれると同時に世界をとりこみえた。つまり、私は行動する身体を見出していたのであり、(眼でなくて)この身体が、世界を組織していたのである。

Ibid., pp.49-50

車に乗っていて、窓から見える風景を撮影したいと思った。でも、車から降りてカメラを構えると、その風景はもうすでに存在していなかった。そのとき見た風景は、車に乗りながら高速で動いている身体なしには成立しないものだった。イメージは、動いている私の身体と環境との「あいだ」に存在していた。それは単に私が見た風景でもないし、風景そのものでもなかった。「私」と「環境」とのあいだに挟み込まれているのは、自動車という機械だ。これは、カメラの比喩だとぼくは思う。私、機械(自動車=カメラ)、環境。どれひとつ欠いても、多木がここで撮影を欲した風景は存在しえない。むしろこの三者の配分、構成の仕方こそが、写真可能なものを条件づける。

撮影者の存在を透明にすればするほど(つまりカメラという装置の自動性を強調すればするほど)、写されたイメージは記録へと近づき、カメラは即物的に世界をうつしとる装置に近づくわけだけれど、それはあくまでフィクションだ[4]。「プロヴォーク」において、多木、中平、岡田、高梨、森山、吉増らが明確な運動意識をもって一致団結していた、とはまったく考えにくいわけだけれど、少なくとも多木と中平が共有していた問題意識は、とりわけグラフ・ジャーナリズムにおいて、写真から撮影主体が意識的に疎外されていることの危険性だったと思われる。予定調和的に、ある物語を作り上げるために、「あるがまま」の証したてとして、写真が用いられることへの疑義・批判。そこにあったのは「意味にべったりとへばりつき、意味から出発し、意味に還る既成の言葉のイラストレイションとしての写真を否定する衝動」[5]だった。高温現像や月光の印画紙にバキバキに焼きつけることによる「アレ・ブレ・ボケ」は、こうしたある特別な政治的意味合いを含意した「風景」を形式的に破壊する目的で生まれたものである。私=撮影主体の肉体をデフォルメしつつ、意識的に写真に刻印すること。そのためには写真の表面に傷をつけないといけなかった[6]。

多木が篠原一男の建築に惹かれたのは、同様の問題意識を篠原さんの実践のなかに見出していたからではないか。実際、多木と篠原の実践はかなり根底的な部分での響き合いがあったのだと思う(こうした建築と写真の出会いは歴史的に見てもかなり稀なことだ)。たとえば上記の「私-機械(自動車=カメラ)-環境」という図式のうち、機械の部分をそのまま建築に置き換えてみればいい。このときの機械=建築は、非人称化された人間のための機械ではない。むしろ、個別具体的なひとりの人間から情念や衝動を湧き上がらせる、そうした機械である。このときに建築化されるのは、「象徴とか装飾とか機能という形相ではなく、物に還元された人間と、全体性との形式とが「激突」しながら生み出す空間であろう」[7]。

シャッターを押し、現像して、様々な仕方でプリントを試行し、慎重に選定して、トリミングやレイアウトを検討するところまでが、多木にとっての「撮影」だったのではないか。このとき、イメージの定着が先送りにされること、それ自体が重要な意味をもったはずだ。というのも、分厚く引き延ばされた撮影行為には、言葉がはさみ込まれる余地が残されているからだ。言葉と写真が相互に依存しながらほとんど同時に生起する(例えば「暗室のなかでのひとりごと」のようなものとして)ような一連のプロセスを、自らの身体を素材にして経験することが、建築の写真を多木自らが撮ることの大きな意味だったのではないかとぼくは想像する。

多木はとにかく大量にシャッターを切る人だったそうだから、「選定」はことさら重要な役割を担っていたと思われる。写真との出会いと実践の場が岩波写真文庫であった(つまりは写真集の編纂であり、名取のもとで多木がおこなっていた作業は、大量の写真から数十枚を選び、レイアウトし、そこにキャプションを付けていくという作業だったと思われる)こととも無関係ではないかもしれない。

写真はかりに一枚だけ提示される場合でも、二重の意味で選択的な過程を潜在させている。ひとつはすでに述べたことであるが、写真は操作すべき機構が可能な限り単純化しているから、いまや殆ど眼で見たものがそのまま像化されるというかつて夢みられたことに近い状態が生まれ、その結果、主体の動き(顔の向きを変えるだけでもよい)につれて変化するおびただしい知覚された光景はすべて写真になる可能性をもっている。したがって偶然選択されたひとつの視覚は、かりに何らかの理由で選ばれたにせよ、無限の可能性と組になって存在しているわけである。もうひとつはそれとよく似ているが、たいていの場合、使われる一枚は実際に撮られた多くのものから選択されたものである。この場合も一枚は多くの他のものを潜在させている。したがっていずれもの場合も、選択とは、そこにはない別のコードと関係しあうことであり、写真とはつねのざわめく潜在的なものを感じさせるのである。

多木浩二「視線のアルケオロジー」(1985年)[8]

写真を選ぶこと、たった数枚の写真に建築を表象=代表させるという態度は、選ばれなかった無数の写真を蔑ろにするということでは決してない。数枚の写真の潜在性に賭けているのだ。選ばれなかった無数のイメージを喚起させること、それ自体が、選ばれた一枚の写真に課せらている。

2007年に出版された『建築家・篠原一男 幾何学的想像力』のために多木自身が選定した彼の14枚の写真を注意深く見ていくなかで発見だったのは、組写真的な選定の傾向だった。典型的なのは《谷川さんの住宅》(1974年)の2枚の写真だろう。

谷川さんの住宅(『建築家・篠原一男 幾何学的想像力』pp.36-37 / pp.140-141)

内観の黒々とした斜面と内壁、外観の真っ白な雪原と外壁の位置がピタリと一致している。高いコントラストでプリントされていることで、この対照性はますます強調されている。しばらく2枚の写真を眺めていると、内部にあらわれてくるプリミティヴな架構と、外観写真でポツポツと点在している木々が重なって見えてきて、あたかも内観写真は外観写真のように、外観写真は内観写真のように思えてくる[9]。

もうひとつの傾向は、動きとともに生起する空間を表象したような動的なイメージと、人間の動きや情緒にゆらぐことのない建築性を写し取ったような静的なイメージがセットで選ばれていること。さきほど、私-機械(カメラ)-環境の配分、構成の仕方こそが写真可能なものの条件となると書いたけれど、ここではまさにこの配分の差異こそが篠原一男の空間を捉えている。多木の写真は、極端に自らの身体を素材として組み込んだような場合もあればそうでない写真もあったりして、撮影において配分される身体性の割合をシャッターを押す度にアレコレ試しているような印象すらぼくは受ける。これらの写真をして、「これは篠原さんの作品のなかで、いかに写真が撮り難かったかを示す断片である」[10]と多木は語るわけだけれど、それは、このふたつの写真に引き裂かれたような空間のあり方が、実際には“同時”に起こっているからではないかと思う。むしろ、できるだけ矛盾や葛藤が湧き上がるような写真の組み合わせが意図的になされている、ともいえる。この落差こそが、未完の家の亀裂や上原通りの住宅の架構がもたらすショックを提示している。

未完の家(『建築家・篠原一男 幾何学的想像力』p.139 / p150)

上原通りの住宅(『建築家・篠原一男 幾何学的想像力』p.44 / pp.38-39)

もっとも興味深いのは下の2枚の写真だ。『建築家・篠原一男 幾何学的想像力』には「いくら撮っても一枚くらいしかまあまあというものしかなかった」ものとして7枚の写真が選定されていて、これらはそのうちの2枚。左の写真は、なぜこの写真が特別に選ばれたのかわからないくらい、緊張感のない写真である。悪いということではなく、他の写真と比べるとかなり異例だなという感じがする。対して右の写真は非常に有名な外観写真だけれども、たいへんに非日常的な光景。

左の写真は、この本を作るにあたって、横位置の写真から縦位置の写真へとトリミングされた可能性が高いものだ。2007年という段階で多木がそのような大胆なトリミングをしていたとするならば、それは個人的にはかなり衝撃というか、重要な事実のように思える(晩年の多木の写真に対する判断が、この写真の選定とトリミングを通して例外的に挟み込まれているいる、といえなくもない)。それを事実だと仮定すると、コンクリートの斜材が手前にグンと飛びてくる部分がトリミングされていることになる。架構が強調される部分が丸ごとキャンセルされている。この建築を特徴づけるような部分が切り取られている。キッチンで料理をしていて振り返ってパシャっと撮ったような、何を撮っているかわからない、ぼやけた、虚ろな写真。

上原通りの住宅(『建築家・篠原一男 幾何学的想像力』p.44 / pp.38-39)

ベンヤミンの「複製技術時代の芸術」では、その最後の最後で、気が散った状態での知覚をともなった芸術形式の典型的な例として、建築が引き合いに出される。日々の反復的な実践によって習慣が身体に定着したころあいの、かならずしも意識されているわけではない態度での知覚が、とても建築的なことなんだ、と。これは「気散じ」と呼ばれている。

もともと、時間をかけて理解できるもの、それと気がつかないようなかたちで経験しながらふと理解してしまっているようなもの、そうしたものが重要なのだとは感じていました。それが私のなかにあったものだから、ベンヤミンが同じことを書いているのをはじめて読んだときはとても興奮しました。

しかし、このような感覚を建築家たちは非常に嫌います。建築家というのは不思議なもので、そんな気散じをしながらのんびりと見られたくないのです。やはり作品として見つめられたいわけです。ところが建築が歴史のなかで果たした役割というのは、人間がそれを見つめることによって起こったのではないのです。そのことをベンヤミンは非常によく知っていたと思います。建築の経験を重ねていくということは、くつろいだ、気散じの経験の蓄積を言うのです。

たとえば私たちは観光地に行き、名のある建築を眺める、ということをします。でもこれではダメなのです。その建物にしょっちゅう通っている、ということとはまったく違う経験だからです。ベンヤミンは、建築が人間の知覚を根本的に変えていく歴史的な能力は、おなじ空間を頻繁に訪れ、眺め、くつろいだ気分で経験するときにおいて初めて発揮される、と言っているのです。

多木浩二「映像の歴史哲学」[11]

上原通りの住宅の、左側の虚ろな写真を見て、まさにこの気散じについて、ぼくは思い出さずにはいられなかった。良い意味でも悪い意味でも、建築空間は人間の生を「毎日」という枠組みの中に編成する道具となりうる。その枠のなかでは、人間の活動・行為が、本能的に、意識下の、無意識の、無反省のメカニズムへと変化する。ようは、我々は環境に慣れるという根本的な特徴をもっている。この写真はまさに、慣れきった、くつろぎきった身体をその背後に浮かび上がらせるような写真だと、ぼくには感じられる。と同時にこの写真は、右側の非日常的な、建築の不気味さや汲み尽くせなさを捉えたような写真と共にあるということが重要なんだとも思える。

『生きられた家』を書いた人が、なぜ非日常的な写真を撮るのか、その意図はなんなのかと、ある時期まではずっと不思議に思っていた。でもそれは、矛盾することではなかった。「環境とわれわれの生との関連が正確な構造で把握されればされるほどある意味で環境との相対的な特質から生の自発性、表層から深層にわたった豊かさの束縛が生じていることが意識され、その結果、生はたえずこの関係を破壊しようとする衝動をもつ」[12]ならば、その破壊的な性格を習慣化した身体に喚起することは、建築に課せられたひとつの重要な役割とさえいえるだろう。「くつろいだ、気散じの経験の蓄積」はいうまでもなく非常に重要なことなんだけれども、それと同じくらいに、日常性を破壊しようとする衝動も、とても人間的なことだと思う。多木の思想は、どちらか一方に傾くのではなく、この両極が常に意識されているように思う。だからこそ、多木が篠原一男の建築に見ていたひとつの希望は、日常への「反省性」を喚起する構造を建築に組み込むことの可能性だったのではないかと感じられる。篠原の建築においてそれは、幾何学を介して発揮される。それは単なる図面に投影された初等幾何学的な図形というものを超え、「それを縫って繊細な精神が生起し、伸縮し、人びとを夢想にいざなう」[13]。うまく言葉にできているかはわからないけれど、この2枚の写真を眺めていると、気散じ的に日々反復されていく住宅の経験と、日常を突き刺す穴(まさに建築におけるプンクトゥム的なもの)としての一瞬の経験の、その往還の意味を突きつけられる。

それは、そこからまた新たな生(活)がはじまる、というきっかけを、確定的に記述できない未知の領域に、いまだ歴史化されない領域に、あらかじめ潜在させておくという無謀だ。そこでの建築家の賭けと勇気は、写真家が大量のコンタクトシートからたった数枚の写真を選ぶ態度と、よく似ているとぼくは思う。

註

1 このテキストは、多木浩二の写真について語るトークイベントの後日談として書かれたものだ。

鼎談した塩崎さんの研究ノートでは、当日話題になった重要なトピックがしっかりと振り返られている。必見です。

ひとりの哲学者が撮った建築写真を5時間ながめてみて - 研究ノート

2 多木浩二「眼と眼ならざるもの」, 『写真論集成』, 岩波現代文庫, p.15, 2003(初出: 1970年)

3 このあたりの認識は、中平卓馬の同時期の認識とほとんどぴったりと一致する。多木と中平が共有していた問題意識を端的に表している箇所だと思われる。

世界と私は、一方的な私の視線によって繋がっているのではない。事物、物の視線によって私もまた存在しているのだ。(……)いかにも私は世界を見る、だが同時に世界は、事物は私に向ってまた物の視線を投げ返してくるのだ。そこには私の視線を拒絶する世界、事物の固い〈防水性の外皮〉がただあるばかりである。(……)写真を撮るということ、それは事物の思考、事物の視線を組織化することである。(……)おそらく写真による表現とはこのようにして事物の思考と私の思考との共同作業によって初めて構成されるものであるに違いないのだ。

中平卓馬「なぜ、植物図鑑か」, 『なぜ、植物図鑑か 中平卓馬映像論集』, 筑摩書房, p.p.19-20., 2007(初出: 1973年) 。

4 この配分のもっとも極端な例はヴォルフガング・シュテーレ(Wolfgang Staehle)のネットワークカメラを用いた作品かもしれない。シュテーレの作品においては、「どのように撮影するか」という組織化の段階で徹底して撮影する主体として人間を排除したことが、9.11の現場を「たまたま」記録することを誘因している。

翻って、「記録」としての撮影行為の勘所は、撮影者の存在をできる限り透明にする技術ということになるだろう。上述したシュテーレのような手段(撮影装置の監視カメラ化)を用いないならば、つまり人間がシャッターを押すということに固執するならば、残された道は撮影行為自体を徹底して形式化すること、となる。換言すればそれは、撮影者と鑑賞者のあいだで一定の「約束事」(convention)を共有するということであり、それを可能にする共同体の枠組みを設計するということである。建築写真はその範例である。建築写真を享受するぼくらが、異なる撮影者による写真同士を同じ土俵に乗せて素朴に比較できているのは、高度な技術蓄積に基づいた撮影行為の形式化による。そうした技術が建築文化にとって重要であることはいうまでもないが、とはいえ、「そうではない可能性」もありうる。そこではたとえば、実践を通して定着されてきた建築写真の形式が「撮影を不得意とする」類の建築空間になんらかの特徴があるのか、とか、その結果これまで写真として記録されてこなかった建築空間に一定の傾向があったりするのか、とか、男性写真家が主体となって形式化が進められてきた建築写真において措定される「まなざし」にジェンダー的な非対称性がないのか、といったような問題が改めて浮上してくると思われる。

5 中平卓馬「記憶という幻影」,『 なぜ、植物図鑑か 中平卓馬映像論集』, 筑摩書房, p.p.19-20., 2007(初出: 1973年)

6 しかし、アクチュアルな状況への批判であればあるほど、そのときの「否定の身振り」はスタイルとして消費され、瞬時に陳腐化してしまうあやうさを宿していた。たとえば1970年から国鉄と電通が仕掛けはじめた「ディスカバー・ジャパン」という観光キャンペーンでは、ポスターにアレ・ブレ・ボケの写真が用いられた。

https://www.sankei.com/life/photos/140918/lif1409180013-p2.html

「美しい日本と私」「かくれた日本の発見」といった謳い文句で都心の若者向けに地方への旅行を推進したこのキャンペーンは見事に成功するわけだけれど、背景にあったのは地方と都心のあいだの明確な格差だった。格差があったからこそ、「昔ながらの日本」への回帰を都心の若者に欲望させることに成功したわけだ。他方でこのキャンペーンは、地方への資本の流入をいわば「人質」に取ることで、地方が引き受けていた諸々の問題(当時東北で建設がはじまっていた核関連施設や産業廃棄物処理施設の問題、公害問題、在日米軍基地の問題等々)から若者の眼をそれとなくそらすことにも成功する。こうした中央による地方への欺瞞がもっとも熾烈なかたちで表出していたのは無論沖縄であり、東松照明の後を追うように、中平も集中的に沖縄を撮影することになる。同時期、中平らと同世代の一部の若手建築家は、「閉じる」ことでこうした地政学的な状況に反応しはじめる。

7 多木浩二「異端の空間」,『建築家・篠原一男 幾何学的想像力』, p.71, 青土社, 2007(初出; 1968)

8 多木浩二「視線のアルケオロジー」, 『写真論集成』, 岩波現代文庫, p.104, 2003(初出: 1985)

9 谷川さんの住宅を撮った多木の写真は夏に撮られたものと冬に撮られたものがある。このふたつの写真も、どちらか一方を参照して他方が撮られた可能性が高いと思う。

10 多木浩二『建築家・篠原一男 幾何学的想像力』, p.138, 青土社, 2007

11 多木浩二: 映像の歴史哲学, 今福龍太編, みすず書房, p.47, 2013

12 多木浩二「時間をうけいれる建築」, 『視線とテクスト 多木浩二遺稿集』, 青土社, p.43, 2013(初出: 1970)

13 多木浩二「幾何学的想像力と繊細な精神」,『建築家・篠原一男 幾何学的想像力』, p.109, 青土社, 2007(初出: 1983)